當宏福苑的濃煙在新界大埔的天空漸散,94個逝去的生命卻永遠停在了2025年11月26日那個下午。作為在香港生活幾十年的僑界人士,也作為香港地區的山東濟南政協委員,我捧著建築工程師潘焯鴻那一二百份投訴記錄,指尖觸到的不僅是紙張的褶皺,更是無數家庭破碎的紋路。

這場香港近幾十年最嚴重的火災,從不是“意外”,而是長期對竹制腳手架安全隱患的漠視、對民生安危的敷衍,最終釀成的人間悲劇。此刻,我必須再次發聲:香港政府應即刻推動竹制棚架全面更換為金屬腳手架,以生命安全築牢城市的根基。

這場災難的慘烈,早已超出“意外失火”的範疇。

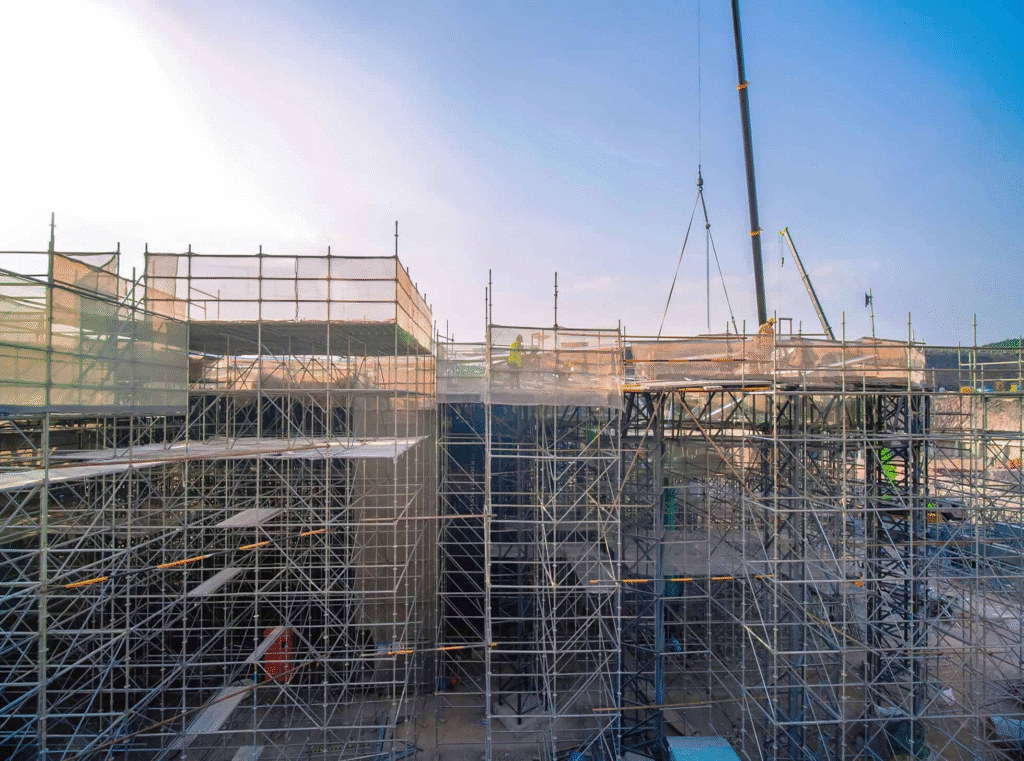

當日下午2時51分,宏福苑宏昌閣外牆的竹制腳手架先燃起明火,乾燥的竹竿如同堆砌的乾柴,瞬間讓高溫火柱順著棚架攀升,形成致命的“煙囪效應”;而本應阻燃的綠色防護網,卻因不符合香港屋宇署APP070技術標準,眨眼間被點燃,火焰像毒蛇般順著防護網蔓延,數分鐘內就吞噬了7棟相連的居民樓。截至11月28日,94人遇難、78人受傷,其中12人仍處危殆狀態——這些數字背後,是老人沒能來得及關掉的廚房煤氣,是孩子攥在手裏沒吃完的糖果,是無數家庭再也無法團圓的晚餐。

更令人揪心的是,這場災難本可避免。

早在13個月前,潘焯鴻工程師就發現宏福苑的防護網不具備阻燃性,他取樣點燃取證、錄下視頻,通過政府1823熱線及電郵,向消防處、勞工處、屋宇署等5個監管部門投訴近200次。可得到的回復卻是勞工處“工程不使用明火,火災風險低,保護網只需防墜”的敷衍,甚至回避“棚架搭在居住樓宇需用阻燃網”的明確規定。更諷刺的是,負責工程的宏業建築工程有限公司,其前股東曾因賄賂獲取翻新合約獲刑,這樣有“黑歷史”的企業,卻能使用不合規材料施工,監管的缺位可見一斑。

這不是我第一次為竹制腳手架的安全揪心。

十幾年前,我彼時看到舊樓維修普遍使用竹棚,便提出過質疑:竹子易燃、連接點易藏裂隙,為何不借鑒內地或英國的金屬腳手架標準?當時得到的回應多是“竹棚靈活成本低”“要顧及竹棚工人生計”,我的質疑很快被淹沒在“行業傳統”的聲音裏。如今再看,2019至2024年間,香港已有22人因竹棚事故喪生;就在今年10月,中環華懋大廈的竹棚火災已是警號,可政府依舊選擇“平衡”,而非“行動”——這種對安全隱患的縱容,最終讓宏福苑成為了代價。

有人說“竹棚是香港特色”,可特色不該成為奪命的枷鎖;有人說“金屬棚成本高”,可再低的成本,也抵不過一條生命的重量。反觀內地,2021年住建部就將竹木腳手架列入淘汰目錄,2022年起新開工專案全面禁用,改用金屬腳手架搭配鋼制圍擋,施工火災風險大幅降低。香港作為國際金融中心,樓宇密度更高、居民更集中,安全標準卻反而落後——不是不能改,而是願不願打破“成本優先”的慣性,願不願將“生命至上”落到實處。

我理解竹棚工人的擔憂:截至2025年6月,香港註冊竹棚工有2534人,行業人士稱全港從業者超7000人,怕金屬棚推廣後丟了飯碗。但“生計”與“安全”從不是對立選項,而是政府必須扛起的責任。推動轉型,絕非“一刀切”禁用,而是要給出“穩妥路徑”:其一,政府應明確時間表,將公營專案金屬棚使用率從“名義50%”落實到100%,私營專案強制要求阻燃材料+金屬棚,杜絕“合規材料貴30%就不用”的惡性循環;其二,設立專項基金,既補貼承建商初期金屬棚成本,更要培訓竹棚工人掌握金屬棚搭建技能——他們有豐富的高空作業經驗,轉型不是失業,而是職業升級;其三,完善法規,將防護網阻燃標準納入法律,對違規者重罰,不再讓“視察後風險低”成為監管部門的免責藉口。

我在山東出生,喝著黃河水長大,深知“安全”是民生的底線;在香港紮根近30年,看著這座城市從擁擠的舊屋邨到繁華的摩天樓,更明白“傳統”應與時俱進,而非固步自封。我認為香港政府應該不求“一蹴而就”,但求“即刻行動”——別再讓“平衡中求進”成為拖延的藉口,別再讓香港居民在竹棚的“乾柴”旁入睡。

宏福苑的濃煙已經散去,但那些逝去的生命,該成為香港安全標準升級的“最後一塊墊腳石”。推動竹棚向金屬腳手架轉型,不是否定傳統,而是守護未來。願香港政府能正視這場悲劇,以生命之名,築牢城市的安全防線——這,才是對94個逝去生命最好的告慰,也是對780萬香港居民最基本的承諾。

文:金暉,香港山東僑界聯合會會長/大灣區科教智投聯合會主席